金峯山牛伏寺縁日大祭

年始より牛伏寺様に助法しお世話になりました。

牛伏寺といえば松本の鉢伏山山中に1400年に迫る法灯を継承する、長野県下最大の祈願霊場であります。

聖徳太子自らの彫刻とされる厄除け十一面観世音菩薩は、33年に一度しか御開帳されることのない秘仏でありまして、来たる平成29年春に次の御開帳を迎え、それに向けて数々の事業及び山内整備が着々と進められております。

牛伏寺といえば知らない人はいないであろう厄除け観音縁日大祭。この大祭期間に十万人を超す願主、ご家族のご参詣がございます。

海抜1000メートルの位置にある境内地は相当な冷え込みになりますが、護摩法要の厳修される観音堂内は、毎座ごと隙間ないほどに大勢の参詣者が詰め寄せ、熱気と緊張に包まれます。

さて、毎座のご祈祷、御山主を導師として参詣者に向き合う我々僧侶も常に一座入魂であります。ご参詣の方の祈りの心とは本来無形のものでありますが、しかし熱心な信仰と祈りの姿には有形のものとして投げかけられるものを大変に強く感じ、私たちも全身全霊でなくてはそれを受け止め、さらに投げ返すことができないのです。

そのような中で座ごとに良かった点、悪かった点、御山主よりご指摘を受けます。厳しい指摘は一度や二度ではありません。

僧侶として10年以上も経つと、良かれ悪かれお経の読み方、諸作法、立ち居振る舞いに自分の型(特徴といった方がいいでしょうか)がついてきます。当然、良いものと意識して継続していたものもあるのですが、牛伏寺での助法ではそれらさえ厳しく注意されることが多々あります。つまり意識をくつがえされるのです。

長いことの積み重ねにより、自分の型になりかけていて麻痺していた部分を刺激され、もう一度考え直す機会をくださるのです。

私たち若い僧侶にとって、牛伏寺での実践は「学び舎」だと感じます。

御山主が縁日最後、参詣者に向け仰られたことは、「寺が大変に長い歴史をもつ中で社会情勢は変化しているが、昔も今も『祈ること』は変わっていない。」ということでした。

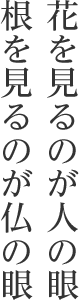

私は思います。参詣者の「祈りの姿」をこれからもけして見過ごしてはいけないのだと。僧侶は、有形なる祈りの形に気付けるよう、感知できるよう、参詣者から学ぶことが大切なのであります。

南無厄除十一面観世音菩薩

合掌

1月20日「新着情報ー行事ー」更新しました。