春は始まっている

10年に一度の最強寒波。

他に、もう少し優しい表現はないものかなぁ。

と、数日前テレビを見て思っていた自分。

お寺に住んでいて、冬に雪掻きをする範囲はとても広く、相当な時間を要します。

気温が下り、空が暗くなるにつれ、すぐ戦闘モードに入れるくらいに身構えていました。

少し恐れていた、というのが正直なところです。

予報どおりに降り始めた雪は、瞬く間に厚く積もっていきました。

翌25日夜のお寺ヨガは早々と延期を決めて連絡。

午前の法事に向けて、駐車場、参道を中心に全体3度の雪掻きを繰り返しました。

夜9時、就寝前、最終の雪掻きの時には雪は止み、ひと安心。

今朝起きて辺りの様子を窺いながら、再度雪掻き。

最強寒波という表現に恐れていた私は、この程度で済んでよかったという心境でしたが、

忘れた頃に猛威を振るう大自然に対しては、このくらいの畏怖の念や謙虚な心構えは

必要なのかもしれません。

油断、過信は事故につながり命取りにもなるのですから、まだやってこないものに対し、

最大限、人に恐れをもたせようとする報道も当然のことなのです。

このたび襲来した寒波には、まだまだ各地大雪警報が続くところもあります。

とにかく事故のないよう、安全第一、広い視野をもっての行動を心掛けて下さい。

25日はとても寒い一日となりましたが、空は晴れ、陽のあたる高尾霊園の

雪掻きをしていると、体はポカポカと温まってきます。

この雪の下には、もう春が始まっていると思うと、心もポカポカしてくるのです。

喜びは、苦しみのすぐ近くにあるものらしい。何事も。

合掌

2月日曜仏教会のご案内-終了しました

2月10日の大雪がたくさん残る境内ですが、暖かな陽気の日となりました。

ご来寺のみなさんが釈迦涅槃図を近くにお参りされました。

また、大念珠繰りも行ない、みなさんとともにお釈迦様のご遺徳を偲び、

穏やかな気持ちで涅槃会を過ごすことができました。

お釈迦さまの涅槃会

2月12日(日)14時~15時 本堂

仏教三仏忌のひとつ「涅槃会」を皆さまとともに営みます。

涅槃図に描かれるお釈迦さま最期のお姿を近くにお参り下さい。

本堂へどなたも自由におまいり下さい。(参加無料)

涅槃会 14時より

一、涅槃会法話

二、舎利講式(声明)

三、智山勤行式

四、大念珠繰り

出るが先

法話会のご縁からお世話になっている宮司様から、餅、米、魚、野菜、菓子など、

様々ないただきものをするようになりました。

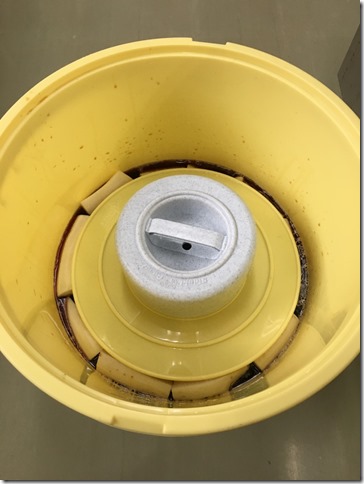

昨秋、立派な大根を三十本も、漬物樽、漬物石と合わせて届けていただき、

初めて大根漬けを体験しました。もちろん漬け方を教えて下さったのは宮司様。

師走半ばに入ると宮司様から連絡がありました。

「そろそろ漬かっているか味をみて下さい。浅くても、それはそれでいいですよ。」

初めて自分で漬けた大根ですが、宮司様のおかげで味、食感、とてもよいと思えました。

家だけではとても食べきれない量なので、縁のある方に差し上げることにしました。

12月、納めの写経体験会参加者を始めとして、お口に合うか心配でしたが、

いろんな方に初心の漬物をもらっていただきました。

たくさんあった大根が少しずつ減っていくと、これが面白い偶然で、ご縁の方々が、

野沢菜などたくさんの漬物をうちに届けに来てくださることが続いたのです。

不思議なものだと感じてこれを頂戴しておりました。

おかげで年末年始は毎日毎食漬物を食べて、まさに塩分過多の状態。

こども達も漬物が好きなようで、おやつでも冷蔵庫を開けて漬物を食べるほど。

幼いうちからしょっぱいものを好んで大丈夫かなと心配になるくらいです。

宮司様にこうお話ししました。

不思議なもので、年の暮れに漬物を差し上げていたら、同じようにいろんな方から

たくさんの漬物を頂戴してばかりでした、と。

すると、宮司様はこのように仰いました。

「出さないと入ってこないのが、世の常ではないでしょうか。」

随分さらっと口にされたのですが、この言葉は大変に深い意味を含んでいます。

これほど自然に自分の言葉として口にできるのは、まさに心と行動の両面が

習慣として身に付いておられるからなのでしょう。

出さないと入らないとは、言葉の表面だけを受け取れば見えない、真理を突くもの。

人が身も心も凝固し、柔軟性や余裕を失うのは、目に映らない迷いの壁があるから。

その迷いのもとにあるのは「執着」の心です。

固く握りしめ、決して手放そうとしない価値。そこに余計な力が働いているからです。

人の執着は言い出せばきりがない。

出さないも執着、出さねばならぬと思うことも執着。

自分に向けている価値を手放して、初めて執着は離れていくのでしょう。

私は、何かを実践すること自体も出すということと捉えます。

内にある考えを「行動」に移すことで、「結果」が入ってくる。

ただし、良い結果ばかりではありません。動けば動くほど失敗も体験します。

人は出すことばかりではなく、得てして入ってくる中身にも一喜一憂し、

囚われてしまいがちです。

つまり、よい結果ばかりに拘ってしまうことも、迷いを生む執着なのです。

重ねた失敗体験とアップデートから導かれる成功はきっと訪れます。

執着との向き合い方って、本当に難しいですね。

でも、出入り口と書くように、入るより先に出す。列車はお降りの方が優先です。

出さないと入らないのは、言い得て妙、世の真理だと思います。

考えや身辺を整理整頓し、時に「断捨離」を行なう。

溜まったストレスや体の不調も出すべき時には出す。

離れること、近づくこと、手放すこと、受け止めること、どれも別々のものではない。

どこかですべてはつながっている。

行動に示せば、必ず「変化」が生まれる。その変化も恐れてはいけない。

変わらないことに執着してはいけない。

変わりゆく世に、私はポツンと生かされ、運ばれている。

まだ漬かりは浅いが、それはそれでいい。

合掌

2023年1月の「言葉の力」

-結-

一人はこつこつと積み重ね

皆となら大きく希望を描き

もっと遠くを見渡せる

迎春 癸卯

令和5年、西暦2023年を迎えました。

今年は癸・卯の年。

癸は十干最後の節目、収まりゆく年、始まりが見える年。

昨年は、「動く、挑戦」を課題に挙げました。

自身振り返れば、同じテーマを掲げる人とのご縁に恵まれた年でした。

私とは比較にならないほど強い意思をもって、大きな目的に向かい動き、

挑戦することを声高らかに宣言した人たちがいて、その発想力、行動力、

リスクに立ち向かうパワーに近くで触れさせていただきました。

やがて、その意思が大河となっていく様子も見ることができました。

いままで見れることのなかった景色を見ることもできました。

なにより実感したことは、意思に惹かれ人が結束することの尊さです。

海の向こうでは、いまも戦争が続いています。

こどもたちに聞きました。

—なぜ戦争していると思う?—

こどもはこう答えました。

「自分たちが正義だと思っているから。」

なるほど、自分達を正義と呼びかけ、相手を悪と位置付けているのか。

確かに、これも人が結束する理由のひとつではあるが・・・。

しかし、これは戦争がなくならない理由のひとつともなるだろう。

この世は表と裏、陰と陽が存在し成り立っています。

そこに区別や差別が生まれます。

たとえば、陰と陽や善と悪みたいな区別を、相手との間に設けてしまう。

これは、実は迷いのもと。

本当は、「自分の内側」にそれを見出さなくてはならない。

私達はいつも人が創った価値に翻弄され、評価に囚われて、

いつしか自分の色を決めつけている。

人と比べて、自ら多くの迷いを創り出している。

神仏のなかに生かされている命は、

みな等しく、「表と裏」を併せ持ち、双方を見せて生きています。

誰にも善と悪があり、どちらかだけということはないのです。

清濁併せ吞み、そこに信心が伴い健やかな力となります。

小欲は迷いを生み、大欲は結束を生み出します。

大欲は、言葉にならない感動を人と共有し記憶することができます。

奪えば争い、分ければ和合。

決めつければ一本道、譲れば可能性。

今年はどんな年になるでしょうか。

自分の表裏を謙虚に見つめながら、人と力を合わせて、

お知恵を借りながら、よき道を選択できる年でありたいと思います。

十干節目の年に、一度弱った世の中が再生していく姿が見える。

そう信じて、一人ひとりが日々精進していきたいものです。

そして卯の年。

うさぎはなぜ亀に負けたか。

うさぎは、自分と亀を比べ、本来の目的を失ったから。

亀は、丘の上に立つ一本の木を、ただひたすらに目指したのです。

多くの笑い、出逢い、まなび、

皆さまにとって悦び多き年となりますことをご祈念申し上げます。

合掌