優劣をうたがう

街を歩いていると、若い女性が新聞のような物を配布していました。

一瞬見えた文字から宗教新聞と気づきました。

何が書かれているのか興味があり、一部いただき、

私に関心をもたれても応じることなく、一礼して立ち去りました。

一宗教。

ひと通り読み終え、それがもとは仏教から波及したものとしても疑問が残る。

法による「力」

大いなる導きの力。先見の力。救いの力。

それらの存在の「主張」が文面からみてとれます。

ものの受け止め方は人によりけりですが、

この「力」に対して傾倒するのは、正直違和感を覚えます。

神仏の力が強力であるがゆえ、普段は見られない特別が生じると聞いても、

その「特別」というものさえ疑ってしまうと言えばよいでしょうか。

私は、普段と特別の間には、はっきりとした線引きなどなく、

森羅万象、生きとし生けるものに神仏の響きがあり、

そこに優劣はないと考えています。

神仏のなかにいて、この世の理を弘法大師はこのように伝えています。

「物の興廃は必ず人による。 人の昇沈は定めて道にあり。」

必ず“人”による。

願いを成就するためには、まず自身が正しく努力する道が大切です。

人生には選択を迫られる時が幾度と訪れます。

この選択も自分の培ってきた経験値や思考力が試されたり、

頼りにする人からの助言や支援を必要としたりするものです。

その後、選んだ道を潔く生きることもまた、その人の強さや信念でしょう。

そして、感謝の心も、その人のなかに育っている人間力だと思います。

仏教は、結果を約束するものではありません。

この世の苦楽、喜び悲しみに寄り添い続けてくれるものと思います。

「結果」に支配されるのではなく、教えに照らし、心身に乱れあればととのえ、

いまを生きるための仏教でありたいものです。

小学生の頃に読んだ人気漫画に、

どんな願いも“ひとつだけ”叶えてくれる、神龍が現れるシーンがありました。

そんな龍が現実に目の前に現れたら、何を伝えますか。

瞬時にして迷う気がします。満足に気づかされるのかもしれない。

結果を「自在に操り創造」する『絶対的存在』とは、

人の迷いや恐怖心を生むものではないでしょうか。

仏の教えに、力の優劣を競うものさしはありません。

身近にある、安らかな身と心の教えです。

満ち足りていながら、不平不満を言っている自分があるとすれば、

そういう姿を見つめなおさせてくれるものと思います。

「ありがとう」「ごめんなさい」「おかげ」の心を生涯失わないための教え。

ある動画で見かけた、つきたてのお餅を提供する店のご主人が、

餅をつくまえに、目の前の蒸されたお米に向かって手をあわせる姿。

実に忘れてはならない、謙虚で温かな人の心でありました。

合掌

寺平 覚鑁上人像

6月の予定

1日 (日) 6:30ついたちまいり

8日(日)14:00日曜仏教会

14日(土)6:30総代役員 堂窪奉仕作業

18日(水)9:00聖観音縁日護摩行

21日(土)9:00写経体験会

25日(水)19:00おてらヨガ

30日(月)19:00晦日キャンドル写経

どなたも気軽にご参加下さい 。

12月日曜仏教会のご案内-終了しました

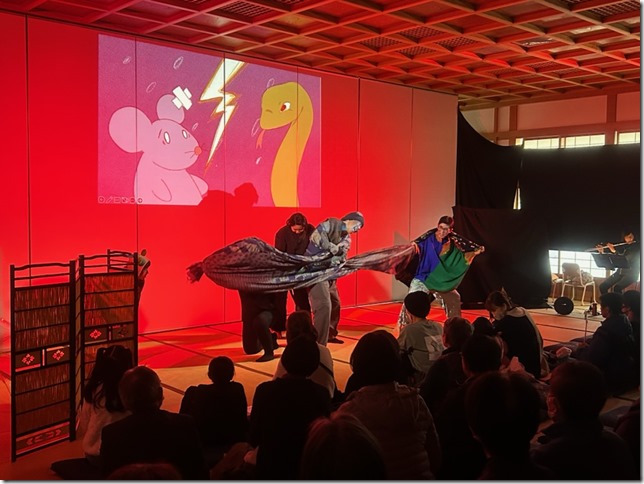

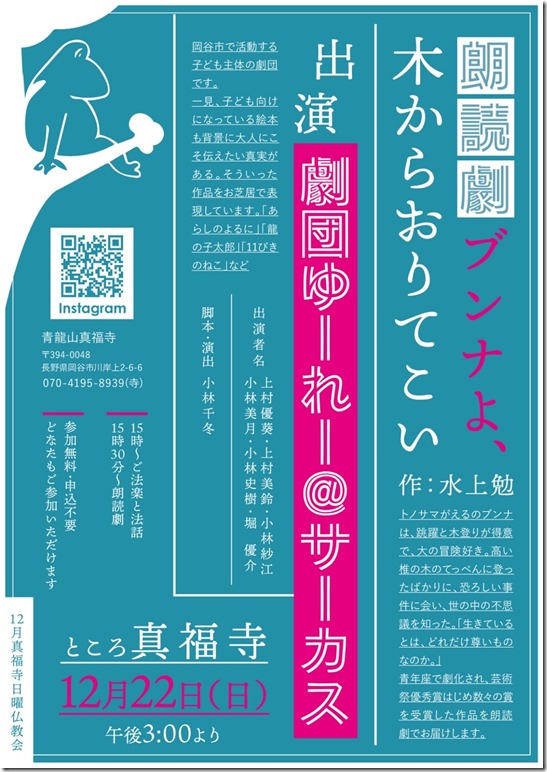

ブンナよ、木からおりてこい

生きることの尊さを考える深いストーリー。

すべての役者のみなさま、

心揺さぶられる、素晴らしい朗読と演劇をありがとうございました。

脚本から演出指導、当日は照明、音響、プロジェクターまで

一人で何役もこなされた総監督の小林千冬さんありがとうございました。

素敵なフルートで劇中に溶け込み演出を盛り上げてくださった

フルート奏者の小口郁子さん、ありがとうございました。

温かな喜びの拍手、一緒に会場の熱量をあげてくださった、

ご来場の皆様ありがとうございました。

お寺を感動の舞台としてくださった皆々様に感謝申し上げます。

ブンナ 上村優葵

スズメ1 城倉志乃(上村美鈴)

スズメ2 小林紗江

モズ 小林美月

ネズミ 小林史樹

ヘビ 堀 優介

脚本・演出 総監督 小林千冬

効果音 小林あやか

音楽 フルート奏者 小口郁子

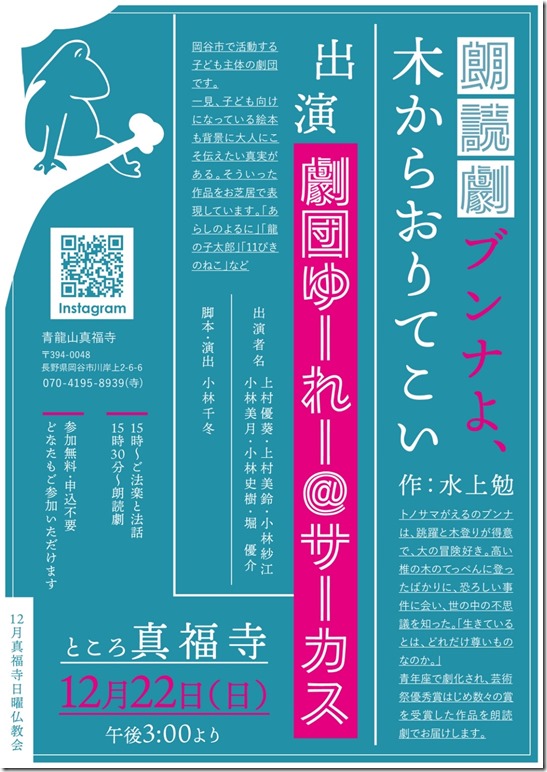

【お寺で朗読劇】

12月22日(日)午後3時より

場所 客殿

朗読劇

「ブンナよ、木からおりてこい。」

トノサマがえるのブンナは、高い椎の木のてっぺんに登ったばかりに、

恐ろしい事件にあい、世の中の不思議を知った。

ー生きているとは、どれだけ尊いものなのか。ー

出演:劇団ゆーれー@サーカス (岡谷市)

大人とこどもが一緒になり、主におかや演劇祭「やりたいもんシアター」を

舞台に活躍する劇団です。

「あらしのよるに」「龍の子太郎」「11ぴきのねこ」

「ごめんね、雨ふらせちゃって。」など。

一見こども向けになっている絵本も、その背景には大人にこそ

伝えたい真実がある。そういった作品をお芝居されています。

今回は朗読劇にご期待ください。

15:00 おつとめと法話 本堂

15:30 朗読劇 客殿

入場無料・申込不要

どなたさまもお誘いあわせ、楽しみにお越し下さい。

ブンナよ、木からおりてこい。

好奇心ある長女(中1)の行動力には驚かされることがあります。

今年は演劇をやりたいと言いだし、

岡谷の劇団、「劇団ゆーれー@サーカス」を訪ねました。

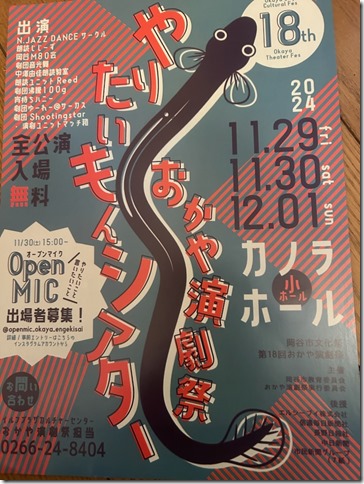

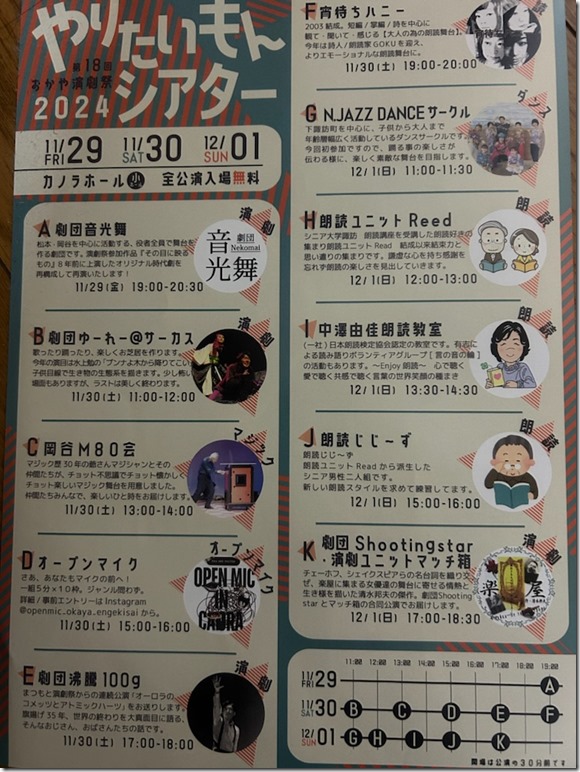

毎年開催される岡谷市文化祭、「おかや演劇祭やりたいもんシアター」に

出演する常連の劇団です。

大人とこどもがともになりお芝居を創り上げている劇団です。

今年も11月29日から12月1日までカノラホールで開催されます。

当劇団に初めてお世話になったのは、娘が小1の時、

「ごめんね、雨ふらせちゃって。」

小さな役をいただき、お芝居の稽古に励んだ初体験でした。

その翌年、「龍の子太郎」にも出演。

主役、太郎を見事に演じたのは小学1年生の男の子でした。

激しい竜を演じた、主役のお母さんの演技は圧巻でした。

この時の演目、実はうちも家族で出演した思い出があります。

娘のお稽古について行った際に、お父さんも出ないかと声かけてもらい、

その場のノリで返事しました。お芝居に関心があったのは確かですが。

次の稽古には小1の息子も参加し、主役の子とは友達だったので、

こども同士、稽古から本番に至るまでよい経験ができたと思います。

最終的には妻、さらにはまだ2歳の娘までも出演することとなり、

いま振り返ると、二度とないだろう稀な体験と感情を家族共有したのだと思います。

コロナ禍を経て、しばらくぶりに劇団の活動を知った長女がお芝居がしたいと

言いだしてから、とんとんと話がすすみ、自分一人でお稽古に向かいました。

今回は「私ひとりで」という意思。何かに挑戦しようとする姿勢は幼い頃から変わらず、

そこには、自分をアップデートしていきたい思いが含まれているのかもしれません。

今回は朗読劇。

「ブンナよ、木からおりてこい。」

演劇祭には様々な手法で10団体が出演予定。

劇団ゆーれー@サーカスが出演するのは、

11月30日(土)の午前11時から12時です。

(全公演入場無料)

そして、とても楽しみなお知らせがもうひとつ。

12月に\劇団ゆーれー@サーカス/が真福寺にも来てくださいます。

12月真福寺日曜仏教会

「お寺で朗読劇」

12月22日(日)午後3時

朗読劇 ブンナよ、木からおりてこい。

入場無料、申込不要です。

どなたもご参加いただけますので、いまからご予定ください。

こども向けになっている絵本も、背景には大人にこそ伝えたい真実がある。

「生きるとは、生きているとは。」

お寺を会場にぜひ味わってほしいという思いがあります。

合掌

2024年11月の「言葉の力」

![]()

肝心な時に力を抜くのは

勇気と信用がいるが

不思議と得るものが多い