不動明王 初縁日

今回は不動明王について。

28日はお不動さまのご縁日であります。

不動明王という仏さまは祈願寺院のご本尊としてお祀りされていることが多く、主に成田山新勝寺などの祈願霊場がその代名詞としてあげられます。

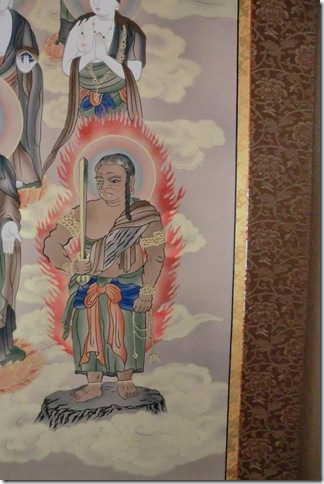

不動明王は大日大聖不動明王といいまして、大日如来の化身であります。

大日如来は頭には宝冠をのせ体には煌びやかな装飾、手に印を組み、顔はまこと穏やかな表情をした仏さま。

それがなぜお不動さまのようなお姿に!?燃え上がる炎を背に怖い顔をして、さらには手に持っているのは剣と縄ではありませんか。

仏さまには「守るべきもの」が無数にあるのです。守るべきものが大変に多く様々であるからこそ、その手段も様々であり、必要、必然にしてあのようなお姿をされます。

剣は不動剣と呼ばれ、心の中にある弱さ、悪、毒なるものを断ち切ります。

縄は羂索と呼ばれ、迷いが生じること、道誤ることのないよう強く縛り上げ、強い意志で善に導くものであります。

そして炎を背にするお姿ですが、これは火焔の中に自ら身を置く火生三昧の姿であり、煩悩なるものは焼き尽くすという凄まじい決心の表れです。

また、大きく見開いた片目に対しもう片方が半眼でやや下を向いている形相は、衆生界を遍満に見渡しているお姿なのです。

つまり、迷いある者、一心に願う者を必ず救済してみせるという深い「慈悲」のお姿であります。その慈悲の心は頭の頂にある蓮華に表現されています。

さて、ここまでは偶像としてのお不動さまのお話でしたが、心で表現するお不動さまや数々の仏さまというのは私たちの身近に存在しています。

守るべき大切なもの、導かなくてはならないものを知った人間の姿というのは、まさに不動明王の心そのものです。例えるならば両親、先生や監督、そして上司や恩師などでしょうか。

それに対して厳しく縛られ導かれようとしている側からすれば、お不動さまのような形相をして目の前に立つ人の頭の頂にある蓮華に気付けるか、慈悲を感じとり信じることができるか。まさにこの関係性が人間同士には大切であります。

最後に、導く側にとって最も必要であるが、しかし我々人間が弱くなかなか盤石とならないものは何か。

それは「不動心」であります。動かぬ心。自他限らず必ず導く、必ず救うという慈悲に満ちた強い決心が、「動くこともなく」「消滅することもない」という姿勢であります。

不動明王にはその不動たる仏心が備わり満ちみちており、強い信仰を集めているのです。

初七日忌の守り本尊、十三仏の最初の仏さまとしても知られています。亡き人の迷いのもとへ、残された遺族の不安や悲しみのもとへ真っ先に駆けつけ救済しようとするお不動さまの姿が浮かびます。

南無大日大聖不動明王 合掌

1月28日 新着情報-報告- 更新しました

真福寺客殿 十三仏軸の不動明王画

真言宗智山派総本山智積院の不動明王像