戒名について学ぶ機会

このたび東京にある真言宗智山派の宗務出張所、別院真福寺におきまして、智山青年連合会の主催による勉強会が開かれました。

内容は戒名について。

私は僧侶になり10年以上になりますが、自ら戒名を付け、お授けした経験はありません。

葬儀に向けて戒名を一人静かに考える住職の姿、机に置かれる辞典、幾つもの字があちらこちらに書かれて散らかる紙とペン。たまにはそこに寺庭である母が一緒にいることも。そんな様子は何度も見ております。

導師は葬儀一連の営みが終わると、どっと疲れが出ると聞きます。おそらくご遺族からのお話を伺い戒名を考える頃より、相当な神経を使っているのだと思います。

いざ自分がその役目を担うこととなれば、それは安易に行えるものではなく、正直かなりの不安があるのです。

今回の勉強会、青年僧侶が大勢130名も参加しておりました。

勉強会冒頭で、まだ戒名をお付けしたことのない人を先生が確かめられた際、その数半数以上に及びました。

皆、同じような不安があり、また自身、戒名についての知識がないことを自覚し学ぶ機会を求めていたのだろうと思います。

戒名とは?

こう尋ねられた時に、明確な自分の答えを持っていなくてはならないと感じます。

これから自分がその勉強をすすめていくために、当勉強会では、戒名起源の諸説から実際の戒名の構成、付け方まで丁寧なご講義が聞け、また貴重な資料も頂戴できました。

ありがとうございます。

戒名は、僧侶が考えて字を選び付け、お授けをするものなんですが、それは僧侶と授ける対象となる方との二人の関係だけではなく、その戒名への想いが、ご家族などお近い方々と共有できるものであるべきと考えます。

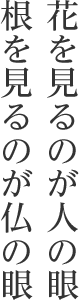

人の姿あるいは気持ちや思念などといったものが、字に映る、字に蘇る、戒名に現れる、そして、お近い方々にとって愛おしく思えるものでありたいです。

しかしながら、今の自分にはとてもそれはできません。

つくづく僧侶は大変な担いがあるとさえ感じます・・・。

先生は、自信をもって考えお付けしなさいと仰いました。

それは、堂々と戒名をお付けできるように檀家様と大切に接しなさい、とも私には伝わってきました。

私たち青年僧は、課題だらけです。

そう、青年僧とお寺は課題だらけです。

合掌