運心

信州人にとって秋の過ごしやすい時期は短い。

もうすぐ彼岸を迎えます。

お墓を参り、夏を越したご先祖さまのお墓をいまいちど綺麗に整える方。

遠隔地から亡き人を偲ぶ方。

仕事や休暇の予定に過ごされる方。

色々と都合あろうかと思います。

秋分の日、春分の日を彼岸の中日とし、その前後三日間を含め彼岸の期間。

そもそも供養とは―。

大切な人を亡くし、悲しみに耐え葬送告別した時の供養と、

その後に向き合う供養はまた違うものです。

後に続く供養とは追善供養。

その字にあるように、善行をもって『養う』という意味が強く加わります。

亡き人を偲び、御霊の一層清く安らかなることを願い、

香花供物を供え、気持ちを差し向けることで、

自らをも養う。

家族、こどもをも養う。

ご縁の方々をも養う。

これらはすべて功徳であり、功徳を積んでまた明日から人と接する。

これは徳が回り向かうという回向のカタチ。

毎朝お仏壇で手を合わせ、今日も一日宜しくと心に念じて

その日の生活が始まるのも同じです。

亡き人の御霊に供養の心を差し向けることは善行です。

同じく、いまを生きる人達を大切にすることも当然善行であります。

どちらも大切、どちらも功徳あることと思います。

いまを健やかに生きるには、仕事に励むことや楽しみ過ごすことも必要であり、

刺激やある程度の緊張もあった方がいい。

一方で、時々は心の垢を落として心を休めるのも良い。

そのひとつに、ご先祖さまのお墓やお仏壇を綺麗にしてみるのはとても良いことです。

それは同時に心も整理して、空気の入れ替えをしてくれます。

目に見えないものからいただく洗心の功徳とも言えます。

そうやって折にふれてつながりを感じさせてもらうことが大切です。

自らの安心とご先祖さまの安心は一緒です。

あっというまに過ぎ去る信州の秋ですが、

お彼岸には歩みを緩め、心を休めてみてはいかがでしょうか。

それは、ほんのひととき自分の居場所で、

ほんの一呼吸だけ手を合わせてみるだけでもいいと思うのです。

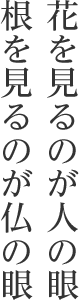

このことを『運心(うんじん)』といいます。

合掌

秋彼岸中日の翌日、9月24日(月)には18時よりお寺の客殿にて

「観月会」を行います。

琴の演奏、お抹茶のご接待があります。おくつろぎにお越し下さい。