防災 ~灯明の心得~

「真福寺方面で何やら音がして、オレンジ色の光が見えた。」

先日の夜、消防への通報があったという。

「真福寺のあたりで何かあった?」

知人から私の携帯電話にも連絡が入る。

直ちに確認し、しばらく周囲の見回りをしましたが異常は見当たらず、

しかし消防車両とパトカーが何台も近所を走り、物騒な様子が続きました。

実際はお寺からだいぶ離れた場所での車両火災だったそうです。

さて、時は師走。

火の扱いには気をつけ大事を起こしてはなりません。

お寺はもちろんのこと、ご家庭の台所やストーブなど火の元もそうですが、

お仏壇のろうそくも十分に気をつけるべき点です。

『危ないから、ろうそくの火はつけなくてもいいよね。』

生活の安全第一を基準とすれば、その通りだと思います。

仏さま、ご先祖さまも家が火事になってはお悲しみになるに違いない。

それでも、あえて私からはお灯明について、

ろうそくに火を灯す行為の大切さをお伝えさせて下さい。

ご家庭でも毎日お仏壇のろうそくをつける方はいらっしゃると思います。

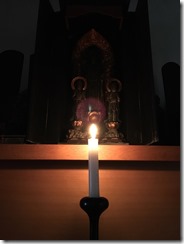

お寺では毎朝のお勤めにろうそくを灯します。

灯明とは、「お供えの要」のひとつであります。

神仏やご先祖さまへのお供え。

同時にご自身へのお供えとも考えて下さい。

帰宅し、生活空間の暗がりに明かりをつけた時の安心感は

誰でも経験あることでしょう。

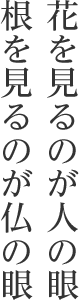

静寂のなかに灯されるろうそくの火には、

心に沁みるような温もりを感じることができますね。

これらは智慧の光が射し込む功徳です。

智慧とは、不安や迷いを除く光明です。

ろうそくの火を灯すのは、神仏、ご先祖さま、あるいは亡き人に対する

敬意を込めた心づくしなのです。

さらに自らの心の働きに灯される智慧の明かりでもあり、

この明かりが起点となり、行動を起こす「導き」をいただくこともあるのです。

危ないからろうそくの火はつけない、とお考えの方も

お大切な日には、手を合わせるひとときだけ灯明を供えてみてはいかがでしょうか。

たわいもない習慣ですが、灯される導きの明かりには、

ふと何かに気づかされることもあるのですよ。

そして、

『ろうそくはしっかり消して安心できるところまでが作法であることをお忘れなく!!』

この一連の作法に心を込めて、決して火事は起こさぬよう気をつけましょう。

師走につきお供えの機会も多く、防災また防犯にもご用心下さい。

合掌