両輪

お寺のホームページを開設して、6年半となります。

ご覧になって下さっている檀徒様から時々声をかけていただきます。

『見てるよ』

この一言でも嬉しく思います。

13年間住んだ京都から岡谷に帰って、当時の責任役員様に言われたのが、

『副住、お寺のホームページくらい作れや』

の一言でした。

お会いする度に、早く作れ、時代がどうとかこうとかと。

(寺門興隆の為に厚くお支えを下さっていた責任役員様は、

ホームページの運用が始まった数年後に他界されました)

広くに開かれた観光寺院などと違い、いろんな意味で中が見えにくい、

知りにくいお寺というのが大変に多い。

当山のような田舎の静かなお寺でも、新しいご縁をいただく機会に恵まれますが、

その方々が初めてこちらに足を運ぶ際に何をされるか。

スマホ片手に生活する情報社会においては、まずこちらのことを確かめるのです。

敷居が高いとか、お寺って入りにくいと感じていればなおさらでしょう。

お食事などで初めて訪れるお店に対し、あらかじめイメージを持っておきたいという

行為と変わりありません。

どんなお寺なのかな。

このお寺にはどんな人がいるのかな。

ぼんやりとした輪郭がここに浮かびます。

そしてこのお寺とご縁の人にむけては、続けて情報を届けたいと思うのです。

お寺で何が行われているか。

お寺にいる者が何を考えているか。

お寺の四季、風景。

文書伝道の『真福寺だより』が檀徒に向けて年2回(夏季号・新春号)発行されます。

これはお寺の事業を報告する為に、以前より住職、総代様が大切にしていたものです。

ホームページは伝える「鮮度」に目をむけたツールで、同じく文書伝道に入ります。

手にする紙面とインターネット、双方が両輪となり、

真福寺を知ってもらうための発信、布教活動の手段ともなっております。

実は、このホームページも今の時代には古いものであります。

今はSNS全盛の時代であり、人とつながるもっともなツールのようです。

真福寺も最近になってようやくインスタグラムを開設しました。

人と速く広くつながる為に、多くの人が如何にしてSNS機能を駆使しているのかが、

ごく短い間でもよくわかりました。

真福寺でも必要に応じて利用し、この機能を活かしていきたいと思います。

振り返るとホームページの開設には住職が大反対しておりました。

この時代に携帯電話やパソコンをまったく扱わない住職は、

今でもお寺にはホームページやPC作業など必要ないと言います。

おかしな話ですが、本当は私もそう思っています。

しかしそれは、私が幼い頃から身についていた「お寺像」に対してのものです。

ではなぜ、このようなツールに頼るのかというと、上記にあげたことがすべてです。

月に数回も更新してすごいと言ってくれる僧侶の仲間がいますが、

自身そんなことはまったく思いません。

私の修行時代の仲間には、毎朝20名程訪れる参詣者とともに朝勤行をして、

勤行後には「欠かすことなく」参詣者を前にして法話をする僧侶がいます。

これがどれほどすごいことか。

それに比べたら、人を前にせず月数回だけメッセージを発信することなど

大したことではないのです。

それでもペースを崩さず継続してこれたこと、自分に合った形を守れていることで、

静かに航海が出来ているように思います。

このシンプルなホームページの作りからわかるように、あくまで「一方通行」であり、

お寺や布教にどのような因果を生んでいるのかが見えにくいです。

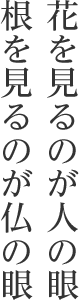

だからこそ思うのが、

やはりお寺は人に足を運んでもらわなくてはいけない。

僧侶は人のもとへ積極的に足を運ばなくてはいけない。

人から人へ伝わる、つながる「実感」を大切にしなくてはいけないということ。

人と「会って接する」こと、

人と「会わずに接する」こと、

どちらもバランスよく大切に守っていかなくてはいけません。

毎月の寺行事が再び動き始めたいま、あらためてお寺に来てよかった、

お寺っていい処だなと感じてもらえる人をつなげていきたいと思います。

合掌