小さなまちの小さな店に

私よりずっと若い僧侶がSNSで発信されたメッセージを一部抜粋して紹介します。

昔はお寺に親しみがあるのが

ごく当然のことでしたが

生活の考え方の多様化により

また信仰の継承がなされず

仏事が疎かになる時代となってしまいました

なぜこのような現下に陥ったのか

昔はお寺で子どもたちが駆け回る景色が

当たり前であったのに

私たち僧侶がお寺の敷居を勝手に

高くして近寄り難い存在にしてしまったのです

―――――――――――――――――

私はこのメッセージに共感をおぼえました。

時代という一言で片付けるわけにはいかない。

そう思うのです。

『物の興廃は必ず人による』

弘法大師のお言葉です。

この先に僧侶がどう行動を起こし、

どのような縁を結んでいくのか。

これに尽きるのではないでしょうか。

先日、下諏訪町のとある店に立ち寄りました。

若いご夫婦が営む、駄菓子とクラフトビールとコーヒーを扱うお店です。

下諏訪町といえば、近年関東圏からの移住者が増え始め、

その方たちが小さく営むお店が町の人の心を温め、

町の内外から人が集まるようになっています。

人が気兼ねなく交われる居場所が町のなかにいくつか存在しています。

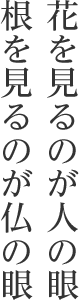

その店はお寺よりもお寺らしいというか。

店の人は僧侶よりも僧侶らしいというか。

うまく表現できないのですが、本来お寺にあるべきもの、

あってほしいものを持ち合わせているのです。

よい町には必ずそういうお店が存在します。

そういうお店があるエリアはよい町になっていくと感じます。

小さなお店に足を運ぶことは、お寺を考えるにはとてもよい機会です。

いま、全国で多くの若い僧侶がお寺づくりに悩み、向き合い始めております。

合掌