あるを尽くして

三仏忌涅槃会にむけてお釈迦様の涅槃図を掛けました。

クシナガラでのお釈迦様の最期の情景から、その徳の高さが伝わってきます。

2月13日(日)、14時より本堂で涅槃会を行ないます。

いま、時代は令和。

お釈迦様の時代から2500年が過ぎ、世はコロナ禍に沈んでおります。

感染を危惧し人が集まることが出来ず、会食はもっとも高リスクとされています。

弊害なく日常生活が営まれていた頃を振り返り、いま思うことがあります。

大人数の宴会では、乾杯があって宴が始まり、少しするとお酌に席をたちました。

杯を交わして話し込み、気持ちよく酔って会場の熱も上がる。

ごくあたりまえの光景でした。

配膳の方がこう言うのです。

「召し上がらなくて宜しいんですか?」

「温かいうちに召し上がって下さい。」

手をつけていないお料理を下げられず、出来たてのお料理が置けない。

少し困っていることが表情からわかります。

いつの間にか時が過ぎ、宴もたけなわ、締めの挨拶がある頃に自席に戻り、

慌てて料理を口にします。

宴会が終わり、一同が退席したあとの、しんと静まり返った会場に戻った時のこと、

配膳の方が一抹の寂しさを顔に浮かべ、大量に残ったお料理を片付けていました。

作り手の心と運び手の心を大切にいただけていないことを認識しながらも、

どこか感じていた罪悪感に蓋をして会場をあとにする。

そんなことを繰り返していました。

コロナ禍のいま、大人数での食事は出来ず、家族以外は誰と会食をするにも

常に感染防止への配慮が欠かせず、安心して食事ができません。

皆が口をそろえてこう言います。

「あたりまえにあったことは、有り難かったことだった。」

2500年前、最期を迎えたお釈迦様は弟子たちにこう言い残しました。

『足るを知る者は富む』

この先、人が集まることへの不安は払拭され、気兼ねなく人と触れあい、

料理を囲める日は必ず戻ります。

信州人には、先人よりこんな戒めの言葉が伝え残されています。

『あるを尽くして』

いつか日常の回復に喜び、正常に歯車がまわりはじめたその頃に、

私たちはこの言葉を大切に心に留めておきたいと思うのです。

作り手の心、運び手の心、あるを尽くしていただきます。

お釈迦様の言葉、足るを知るとはどういうことか。

それは、日頃から「ありがとう」の心を失わないことではないでしょうか。

あたりまえにあったことは、有り難かったことだった。

コロナ禍にも仏の説法が聞こえております。

合掌

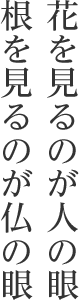

釈迦涅槃図

お釈迦様のご命日15日まで本堂に掛けております。自由にお参り下さい。