灌仏~ほとけさまに出会う~

お釈迦様のご生誕をお祝いする花まつりが行われました。

仏教伝統行事である花まつりでは花御堂を飾り、誕生仏(お釈迦さま)へ

甘茶をかける作法があります。

なぜ甘茶?なぜこんなことをするの?なぜこんなお姿?

非日常のお寺において、さらに非日常の様相や習慣に触れた際に感じる、

心のなかの「なんで?」に対して話に触れ、お釈迦様を知るきっかけとなります。

お釈迦様ってどんな人?

今回、このお話をするために紙芝居を用意しました。

『お釈迦様の生涯~前編~』

まずは出家するまでのお釈迦様のことを知ってもらおうと、

副住職が初めて紙芝居をいたしました。

まずは「実在した人」なんだということを認識していただくことが欠かせません。

後編が気になる方もいらしたと思うのですが、時間の都合上ここまで。

後編は、この夏の寺子屋で読むことにしております。

近頃意識するのが、お釈迦様のいない今の世の中にもその教えは生きているけれど、

しかし、日常に色褪せているという現実です。

お釈迦様の教えは、苦に向き合う処方箋であり、現実を生きるための教えです。

あらためて、「生きるための仏教」として捉えてもらうこと。

お経を読み、聞き、書き、それが自分を励ますことに通じると知ってもらうこと。

そのための解説や布教活動がこの先に欠かせない僧侶の課題となります。

春の花まつりと冬の涅槃会は、ほとけさまに出会うためのまさに好機です。

寺院では未来に大切につながなくてはいけない仏教行事。

仏教徒としてまことに明るい機会です。

花まつりの行事を楽しむなかで、命の尊さを知りこの身を正すというのが、

ひとつ仏教の前提として用意されています。

行事のなかで健やかに暮らせますようにと願い、

きちんと姿勢を正して合掌します。

手を合わせる、ここがシンプル且つ重要です。

お経はみんなで読みたいですね。

みんなで声を出して、自分の励みとしたいですね。

そして合掌の心、その姿は陰を作らないほとけさまのかたちです。

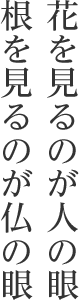

「合掌の心ってなんだろう???」

この合掌の心が因(種)となり、人はほとけさまに出会います。

さて、私たちの日常にある合掌の機会とは・・・。

暮らしのなかによい種をひとつ、またひとつ。

合掌

![IMG_9618[3] IMG_9618[3]](http://www.okaya-shinpukuji.jp/blog/images/7bdeb836d488_9260/IMG_96183_thumb.jpg)