夏の終わりの風物詩

6月、驚きの早期梅雨明け宣言に始まった今年の夏。

すぐに全国的に猛暑日が連日記録され、その先も暑く、そして長い夏になる

だろうと、体調に不安を抱いた夏の始まりでありました。

あれから2カ月近くになります。

やはり、時が過ぎるのは早いものですね。8月もお盆を終えました。

おかげさまで例年通り、夏の法務をこなすことができ、今頃になって体に溜まった

疲れを自覚し始めた頃、辺りは秋の気配が漂っていることに気づかされます。

陽が短くなり、見上げればすっかり秋の空になりましたね。

8月16日、送り盆の日の夜、岡谷では送り火法要が初開催されました。

一昨年に幕を閉じた灯ろう流しのご供養を岡谷市仏教会が受け継いで、

新たなかたちで営んだ先祖供養です。

また、同会場で3年ぶりに岡谷花火まつりが開催されました。

湖上に浮かぶ精霊船

以前のような灯ろう流しは出来ませんが、読経が始まると故人を送る精霊船が

諏訪湖を流れて往きました。

また、会場に飾る故人のご戒名が筆入れされた灯ろう供養の数は80基、

お焚き上げ塔婆供養の数は、昨年の送り盆法要で申し込みを受けた分も加え、

500近くにもなり、時代とともに形は変わっても、変わらない心があることを

ここに感じました。

法要後には諏訪湖上に花火が上がりました。

あいにくの雨天でしたが、大勢の皆さんが傘をさしたまま空を見上げ佇み、

岡谷の夏の風物詩がやっと戻ってきたことを実感した夜でした。

この日の花火は、いろんな人がそれぞれの思いをもって観ていたことでしょう。

岡谷を故郷とする地元の方もいれば、おそらくコロナ禍に移住してきた方もいる。

家族を亡くし、この夏が寂しいお盆となった方も多くおられたはずです。

昨年夏の自然災害に心痛めた方もおられたのかもしれない。

ある方が投稿されたSNSを拝見すると、このような言葉が添えられていました。

「花火があがったとたん涙が溢れた。傘さしていないことも気づかず。」

「このまつりを主催運営する人たちの懸命な気持ちが伝わってきた。」

3年続くコロナ禍に、生活がガラリと変わり、私達が失ったもの、

あるいはこれからさらに失ってしまいそうなものもあります。

そんななかで、大切なものを取り戻そうとする方たちがおられるのですね。

自分の育った故郷を愛し、その魅力を再び分かち合おうと奮闘する方たちが

おられるからこそ、人は感動に気づき、心の傷さえも癒されたのかもしれません。

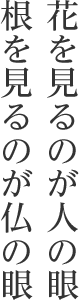

お盆とは何かの問いに、

自分のご先祖に感謝する時、という言葉を昔から多く聞かされてきました。

それとともに思うことは、

我々は人に対して「優しさを取り戻さなくてはならない時期」に

あるのではないでしょうか。

コロナ禍に生じた争いは、いつか空虚となるであろうことに気づき、

早く優しさの実感や距離感を取り戻したいと思うのです。

例えば、あの日の雨に濡れた頬をつたう涙に気づいてあげられるような。

例えば、花火の音に隠れてつぶやいた言葉の意味を一緒に探してあげられるような。

今年も夏が終わります。穏やかな秋の訪れに、これから小さな感動にいくつも

出会えるよう心を澄まし、希望をもって過ごしてみませんか。

合掌