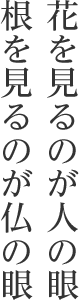

仏さまの前まで

ある日の午前中のこと。

観音菩薩を見つめて、ひとり佇む参拝者。

観音堂のなかにすごく溶け込んでいるように見えました。

話を聞いてみると、そこはとても気持ちが落ちつくそうです。

お寺に勤める者は、日頃庭や参道に出て外仕事をするべきだと思います。

なぜか。

仏さまとの橋渡しをすべき人に出会うからです。

それが大切な僧侶の役割のひとつであるから。

通りがかり参道遠くから、手を合わす方が多くおられます。

その先に進みたいと思っても、見えない「分厚い壁」があるように思います。

私がタイミングでその方に会い、仏さまの近くまでご案内することができると、

次はその方と仏さまとの出会いが待っています。

その出会いの先のひとときに生まれる「心の揺れ」がすごく大切なのです。

この寺で毎朝お勤めをする私は、この「揺れ」に幾度と救われてきました。

だから、皆が感じる分厚い壁のこちら側に向けて架ける橋は必要なのです。

そして、人の求めることはそれぞれなので、ご縁となる入口はひとつでなくてよい。

仏さまとの出会いにつながるのであれば、入口はどっちを向いていてもいい。

その日おまいりの方は、フルートの演奏者でした。

コロナ禍に入り、大勢の人を前にするコンサートの機会はほとんど失われたそうです。

新しい発信、演奏活動の形を模索しながらいまも続けているなか、

ある日、人に馴染みのない曲を選曲し演奏したことがあったそうです。

聴衆の方は、少なかったのだとか。

もしかすると、その時の自分の心が求めた、自分らしい表現だったのでしょうか。

それがご本人にとって、「いままでで最高のフルート」と感じたそうです。

コロナ禍の変化のなかに生まれた最高の演奏。

絶えず続けていることで出会えた自分。

仏さまのものさしは、喜びや悲しみ、満足と不満、両極にあるものの間に

差別や壁をつくっていません。

悲しみのなかに生まれる、最高の演奏を知っている。

当然、楽しみのなかにもそれがあることを。

仏さまの前では笑っていい、泣いていい、教えに逆らい怒っていいとも思う。

その場で向き合う時間が過ぎれば、やがて心は穏やかに揺れ始めるから。

そして、またそれぞれの求める出口から日常へと歩むのです。

合掌

真福寺本堂

御本尊 阿弥陀如来 右脇 大日如来 左脇 不動明王