お墓には生がある

高尾霊園に出向き、草刈りなど整備作業をしていると、時々お墓参りの方と会います。

お話をしながら、私はこんなことを口にしました。

「聖地を分譲していても、新たに墓を造立しようと求める方はなかなかいない。」

「家墓を終い、聖地を還して永代供養墓に改葬を考える方が目立ってきた。」

この直後に愚痴が続きます。

「止まらない人口減。後継難。

土地に空き区画ばかり抱えても、そこには草しか生えてこない。」

「放置できずに草刈りは増えるばかり。どうしたらいいんでしょう。」

答えなどそこに出ないとわかっていても、ついこんなことも話してしまうのです。

その方に向けて話を切り替えました。

「お忙しいのにいつもお墓を綺麗にされていて、先代さん喜んでいるでしょうね。」

その方は、こう話して下さいました。

「たまにしか、来れないよ。」

「でも、たまにお墓にくるようになって、お墓まいりもいいもんだなって思う。」

「小さい頃は怖いイメージしかなかったけど、いまは気持ちが落ち着くところだよね。」

素敵なお言葉を聞き、清々しい気持ちになりました。

そう、お墓とは、「たまに」訪れるところなのかなと。

ここでいう「たまに」とは、自分の日常とのつながりの証ではないでしょうか。

私はこう思っています。

お墓は「死」があるところではない。「生」があるところだと。

死という事実があるのは確かなのだけど、向き合い続けているのはそこではない。

そこに眠る人の生に向き合い、自分の生とつながる場所なんだと。

つまり、お墓を参る、お墓を綺麗にするとは、自分が生きる実感、

生きる力と結び付くことなのです。

私は墓地を管理する立場にある者。

たびたび草刈りばかりに通っては、気持ちよい汗と一緒に、具合の悪い愚痴が

同じくらい出そうになることがあります。

それでも、こうしていろんな方の「生」と向き合うことが出来ているのですね。

墓地の問題に対して、将来的、長期的視点はもちろん大切ですが、

決して、いまも無駄ではない。

合掌

高尾霊園に植えた彼岸花がいくつも伸びてきています。

あちこちに植えてありますので、お参りの際、気にして歩いてみて下さい。

秋彼岸に向けて、これからが見頃です。

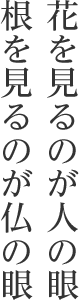

「仏法遥かにあらず 心中にして即ち近し」

(『般若心経秘鍵』―弘法大師)