手放す

先日の青葉法話の会にて、尼僧徳永智香さんのお話を拝聴しました。

同じ日本も、地域ごとに仏事の形式に違いがみられることについて触れ、

お生まれの故郷、北海道留寿都村の仏事の風習をご紹介下さいました。

さらに昨今、時代環境の変化の流れを受け、仏事も変化しているなかで、

大切なことは何かを問われました。

徳永さんは法話の締めくくりにこんなメッセージを残しております。

「終活において『断捨離』が勧められているが、もっとも必要なこととは思わない。

もっと必要と考えてほしいのは、次のこと。」

「一にこれからどう生きるか。一に自分亡きあと、してほしいことの家族共有。」

とても共感できました。

終活に断捨離は必要。しかし、それがすべてではないと私も考えます。

というより、断捨離は、終活に取り組む段階からいよいよ始めるものではないと

いうのが私の思うところです。

いま、これからの時代、社会現役のうちから断捨離のスタートです。

それは、物資、精神、両面の断捨離です。

ありとあらゆるものが有りすぎて、どれも必要に思えてしまう。

まわりの価値感に惑わされ、ひとつを手放すにも不安を覚える。

価値を見定めぬまま抱え込むものは多く、余計に疲れている。

なのに、自分の心の声をまともに聞いていない。

甘えること、頼ること、恥をかくことも許されない。

本気で終活を意識し始める年齢の頃には、断捨離の気力はない。

断捨離を「しなくてはならないもの」と、捉われてしまうがゆえ、

「これから、どう生きたいか」が後回しになってしまう。

つまり、どの世代にも、手放していくことの必要性が肯定されるべき、

上手な引き算、割り算の時代ではないでしょうか。

足るを知るという教えが救いになると思います。

足し算と掛け算のスピード感と魅力に満たされる社会の第一線におりながら、

それを簡単に許せる環境ではないことも確かですが。

でも、いまだからこそ気付けるのではないでしょうか。

「断捨離とは、捨て去るのではなく、手放すということ。」

かたち、きもち、両面の執着から離れ、よい距離感を探ること。

そして、手放したことで、あらたに得られる充実があるということも。

さて、宗教はなんのためにあるのでしょうか。

答えはひとつではないうえで、私が思うこと。

「宗教は人を守り、人を育ててくれている。」

これが戦いのためにあっては悲しすぎる。

傷つけられる人がいるなら、いっそのこと手放さなくてはならない。

令和5年 弘法大師空海ご誕生1250年 慶祝

南無大師遍照金剛

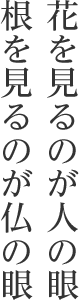

信仰とは、人を根のところから支えてくれているものです。

6月15日 空海ご誕生の日 合掌