迎春 甲辰

令和6年、西暦2024年を迎えました。

今年は甲辰の年。

昨年は、弘法大師空海ご誕生1250年慶祝の年にあたり、

秋に檀信徒つどい、京都総本山智積院を参拝いたしました。

宿坊智積院会館に宿泊し、翌朝は一同勤行に参列。

大師堂内を特別拝観させていただき、弘法大師像を間近に拝み、

ご本山の空気に触れる貴重な旅をともにしました。

皆様、ありがとうございました。

本年は辰年。連想させる生き物は「龍」ですね。

十二支のなかで、唯一この世に実在しない生き物です。

架空の生物であり、神あるいは霊獣として崇拝されてきました。

仏教界においてもお堂の天上に描かれていたり、龍を祀るお寺は

数多く、当山においては山号を「青龍山」と申します。

諏訪には龍伝説があり、諏訪大明神の化身は龍と考えられ、

古来の人は諏訪湖に潜むものと想像していたようです。

龍は大海や湖などの水中に潜み、強力な力に人から畏怖の念を抱かれながら、

また「恵みの雨」をもたらす水神としても崇拝されてきました。

天に昇る勇ましい姿から、運気上昇、人々の暮らしに富をもたらすものと

信じられてきたのです。

今年は運気が高まる? 経済成長に期待?

寺宝「双龍」

寄進:檀徒 片倉兼太郎・片倉俊太郎・片倉武雄

(大正10年 第20世 徴海住職代)

―――――――――――――――――――――――――

年頭、「いかなる年も」肝心なことを気に留めておきたいですね。

「物の興廃は必ず人による」(弘法大師のお言葉)

外に原因を探し求めるよりも、まず何事も自分含め人しだい。

人こそが、ご縁によって何かを築き、同じく何かを失っていきます。

そして、そのすべてのことは、「心から」始まる。

―――――――――――――――――――――――――

心の乾き。

心の乾きとはなんでしょうか。

満たされない心? 疲れた心? 寂しさ?

様々な心の様子、欲求あるいは人の脆い部分も浮かびますね。

たとえば、渇愛という表現。

さて、心の乾きを潤すものはなんでしょうか。

心が潤い、豊かな感情、柔和な気持ちに導いてくれるものはなんでしょうか。

たとえば、殺伐とした世のなかに「幸福」を見つけ出すことのできる精神。

そのひとつが信心。

信心によって人の心に灌ぐ水があります。

「心にダムはあるのかい!」

懐かしい、四半世紀以上前のドラマの決め台詞ですね。

心を揺らす感動、そして涙。愛情をダムに例えました。

もしも、この年に龍の功徳をもとめるのなら、恵みによる心の潤い。

心潤すもっとも相応しい言葉は「ありがとう」です。

もっとも相応しい出会いは、「感動」です。

そのすべての思いやりの心は、人々の内側にあるものです。

人が互いに心を開き、高め合い、創造そして上昇できることを望みます。

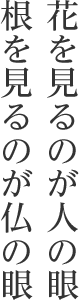

「遍照」

甲辰の年明けに浮かんだ言葉。

願わくば世界の人に広く恵みが降り注ぎ、広く広く希望の陽が照らし、

努力と成長が叶いますように。

多くの笑い、出逢い、まなび、

皆さまにとって悦び多き年となりますことをご祈念申し上げます。

合掌

当山には龍が住んでおります。

本堂の西外陣、近くまでお参りできます。

精進と昇運、心新たに手を合わせてお祈り下さい。