本山の昼寝

総本山智積院に奉職の頃、先生方に古くから本山に伝わる金言を教わりました。

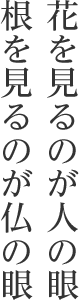

「本山の昼寝」

智積院では寝ているだけでも勉強になるということの例えだそうです。

その理由はいくつもあるのでしょう。

日常に法を見聞きでき、唯一の大法にも触れられる。

身近に常に先生方が居られ、教えを請うことができる。

各地からいろんな人がつどうので、多くご縁に恵まれる。

などでしょうか。

このたび、長女と長男が、京都本山で開催された、真言宗智山派寺院の

子弟がつどう、「寺院子弟講習会」に初めて参加しました。

きっと、こどもにもこの金言は通じるはずだと。

二泊三日の講習会でご本山にお世話になりました。

全国からつどうお寺の子たちと出会い、先生方からお経、作法、文化などを学びました。

起床から就寝まで規律正しい団体生活、二人は大丈夫だったのだろうか。

多少心配しておりましたが、迎えにいった最終日、その心配は喜びに変わりました。

閉講式のあと、こども同士がまた来年ね、と声を掛け合っているんです。

新しい仲間にめぐり会えて、とにかく楽しかったようです。

なにより、明らかな変化を感じたのは、

こどもが数珠やお経の読み方、私の着る法衣にも興味を持ち始めていたこと。

息子とは、毎週日曜日に一緒にお経を唱える時間をもつようにしているのですが、

突然、自分が経頭役をやりたいと言ってきたこと。

そして、もっとも感心したことは、過ごしてきた本山の生活を誇らしげに

話していたことです。親として、これが一番嬉しく思いました。

お寺のこどもは、いつしか、自分は他の家庭とは生活環境が違うんだと、

多少なりとも思い始めてしまうことがあります。

気持ちを共感しあえる友達もいないので、心のどこかに差別が生じてしまうのです。

今回の本山生活で、自分たちにはこんなにたくさんの仲間がいると知れたことが、

自己肯定に大きく影響したのだと思います。

思いを分かり合える仲間が出来た喜びは格別だったのかもしれません。

学生時の私はこの講習会に参加したことがないのですが、

本山での僧堂生活を送った経験から、そのこどもの気持ちを想像することができます。

このたび、多くのこどもに寄り添い、丁寧にご指導くださった先生方には

心より感謝申し上げます。

さて、この講習会の参加資格は小学4年生から中学3年生。

長女はあと2回、長男は3回参加できます。

もし、来年も参加を選択するのであれば、次は積極的に視野を広め、

仲間と切磋琢磨し、よいコミュニケーションを図ってきてほしいと期待します。

こどもは親の知らない道で、悩み、考え、出会い、成長しています。

こどもには旅をさせよ、という言葉には納得させられますし、

本山の昼寝という金言にも、きっとそうなんだと思っています。

合掌