心のゆとり

先月、ある福祉施設にて講話の機会をいただきました。

内容は、感謝についてふれてほしいとのことでした。

冒頭、感謝って難しくないですか、という問いかけから始まりました。

なぜ難しいと思うのかというと、

感謝という言葉の意味するところは誰もが理解していると思うのですが、

「感謝する」とは何かと考えてみると、分からないでいる自分がいたからです。

寺の仕事に就くと、よく感謝という言葉にふれる。なんら不自然に感じたこともない。

しかし、正直に言うと、私は、感謝しなさいとか、感謝しようと言われると、

それが必要であることを重々承知のうえでも、自分が悩み苦しみある時に

素直にできることではないよなぁ、と考えている人間です。

感謝とは、自然と自分の内側から湧き出るものであってほしいと。

このたび、感謝とは行為というより「心の習慣」というお話をさせていただきました。

感謝の心は、人の幸福感と結びついています。

ただし、幸せは、成るのではなく「有る」ものであって、

気づくもの、見つけるものと私は考えます。

つまり、心の在り方って、とても大切なのですね。

心は、いつか言葉になり、

言葉はいつか行動になり、

行動はいつか習慣となり、

その習慣はやがてその人の人格となり、

運命、人生となる。

10月はじめの今年の彼岸花

以前、こんなお話を聞いたことがあります。

朝、起きた時に、

今日もちゃんと目覚めることができた。今日も自分が生きることに感謝だ、と。

素直でない私は、こう反応してしまう。

今日苦しみを抱えている人たちにとって、その幕開けに感謝などできるものか、と。

このことを仏教に照らして考えてみたことがありました。

諸行は無常なり。

ものごとは常に移り変わり、形あるものはいつか失われてゆく。

「今日という日、いまという時の流れは二度と戻ることはない。」

そう考えてみたら、心の受け止め方が違ったのです。

ある成功者が感謝日記というものを付けるようになったそうです。

毎日、就寝前にその日ありがたかったこと、嬉しかったことを一行でも綴っていく。

はじめは成功体験やいただいたご恩へのお礼だったり、家族や自分を中心としたことが

続いたそうだが、次第に「心のアンテナ」は高く立ち上がってゆく。

職場に交わされる気持ちのよい挨拶、周囲の人の笑顔、立ち寄った店の店員の気配り。

さらには、出かける時に雨が止んだこと、出かけ先で見かけた花々、毎日あたりまえに

時間にピタリとホームに停まる列車にまで。

いままで特別記憶に留めなかったことまで心に残るようになる。

やがて、そのアンテナは自分のマイナス面も「有難いこととして」キャッチしていく。

苦手としていた方からのきつい指摘。自身の些細なミス。

つまり、以前の価値観で、良い、悪いを区別することがなくなったそうです。

何冊にもなった「感謝日記」は、その人の心の栄養となります。

心はいつか言葉になる。

「ありがとう」の言葉の力は、人を磨き、励まし、守ると気づき、欠かせぬものとなり、

日々の生き方が変わっていったのです。

蓮の「種」は、そのまま土に埋めても水に沈めても芽が出るものではありません。

種に「傷」をつけて、水に沈めて発芽するのです。

傷をつけたことで「目覚め」が生じる。

やがてそのことを傷とは呼ばなくなるでしょう。

それを人に重ね、同じことが言える気がしている。

過去の傷、悩み苦しみや失敗が己を育ててくれたことがある。

振り返ってみて、そう思う。

傷を受けた時から、おそらくそれを癒す、目に見えないご縁や力が働いてくれ、

そうやっていまに至るのかなとも。

諸行無常、傷は傷のままではない。いまは、いつか過去のものとなる。

遥か昔にお釈迦さまは、この世は美しいと仰られたそうです。

それは、生きていることが素晴らしい、ともとれるお言葉ではないですか。

今日を生きるということ自体が感謝ではないでしょうか。

二度と戻ることのない今日を生きることはとても尊いことであり、

また、等しく戻らない時のなかにいる周囲の人たちにも、今日を生きてもらうこと。

そんな今日を、人が争っていてはいけませんね。

境内に香る金木犀

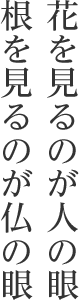

最後に感謝という言葉の意味についてふれました。

それは、ありがとう、そしてごめんなさいも含まれるものであると。

姿かたちでいうと、私には合掌の姿が思い浮かびます。

心は言葉となり、行動となり、習慣となる。

二度と戻らない一日の「心の習慣」は、豊かな人生に欠かせぬものでしょう。

心のアンテナ、今日はなにをどうキャッチしていますか。

一言でいうと、感謝とは、心のゆとりだと思います。

合掌